-

-

Dans l’article de blog du mois, découvrez à travers les anecdotes 46 à 50, toutes les facettes les plus insolites du téléphérique de Grenoble !

Tour de France, funambules, couleurs… le téléphérique n’a pas fini de vous surprendre !

![]()

Les Bulles et le Tour !

Il n’est pas sûr que ce soit la vérité, mais il paraît que toute petite, Patricia GALLOIS, aujourd’hui directrice de la Régie du Téléphérique, exigeait de ses parents qu’ils lui achètent ce jouet pour fabriquer des bulles de savon. Obsession bien particulière puisque l’enfant essayait à chaque fois de souffler cinq bulles d’un coup et surtout jamais six. Selon la fillette, six risquaient de porter malheur… Bref, l’enfant est rêveuse et possède une façon assez unique de jouer au téléphérique. C’est ainsi que, quand elle s’est vue recrutée pour prendre la direction du téléphérique de la Bastille, toutes les bulles de sa vie se sont alignées. Harmonie ! D’autant que la fillette avait grandi, savait désormais parfaitement compter et avait ajouté à son caractère déjà bien trempé une bonne dose d’audace. Créativité, imagination et détermination sont peut-être le carburant de son dynamisme inépuisable. Ainsi, diriger le téléphérique, c’est bien ; s’assurer que tout se fait dans les règles de sécurité, c’est bien ; compter juste pour assurer l’avenir, c’est bien ! Ne reste plus qu’à faire savoir au monde entier que le téléphérique existe, et pour cela Patricia ne manque pas d’idées.

Ainsi va-t-elle profiter de ce moment médiatique où toutes les caméras du monde sont braquées vers Grenoble : le Tour de France 2020. Quand Patricia comprend que le peloton passera au pied de la gare, son sang s’est soudainement oxygéné et des bulles supplémentaires lui sont montées au cerveau. Elle s’est alors exclamée : « on va accrocher trois cyclistes sous les bulles ! ». Branle-bas de combat dans l’équipe, on trouve les baudriers, le système d’attache pour que tout se fasse en sécurité (Patricia ne négocie jamais avec la sécurité), les costumes (maillot jaune, maillot à pois et maillot vert) et il ne fut pas si difficile de trouver des candidats pour pédaler dans les airs. Arthur, Arthur et Clément (par discrétion, nous ne dirons pas lequel des deux Arthur est le fils de Patricia) rêvent encore de ce moment où jamais le peloton ne les a rattrapés. Quoiqu’il en soit, opération réussie, l’image prise depuis l’hélicoptère du Tour de France a fait le tour du monde.

Passage du Tour de France sous le téléphérique, en 2020.

![]()

Un pète au casque

Que se passe-t-il dans la tête d’un funambule quand il regarde un téléphérique ? Simple, il ne voit que le câble et veut monter à pied en marchant dessus.

Le premier sera le funambule Henry’s (Henri Réchatin), le 28 septembre 1981. L’homme est bien connu pour ses exploits, notamment en 1973, où il a passé six mois sur un fil sans en descendre. Quand il arrive à la Bastille, on lui prépare le téléphérique : Henry’s marchera sur le câble porteur, les bulles qui le précéderont de 50 centimètres en roulant à sa vitesse. Un chariot de sécurité est aménagé sur le toit de la bulle aval et permettra au funambule d’éventuellement prendre un peu de repos en cas de tétanisation des muscles. Enfin, pendant toute l’ascension, Paul Erié (le chef d’exploitation) s’occupe de dégraisser le câble juste avant que le funambule n’y pose son pied. L’ascension commence, tout se passe bien, mais plus l’homme s’approche du pylône et plus la pente est raide (42%). C’est ainsi qu’un peu avant le pylône, par épuisement d’un mollet, Henry’s préfère s’arrêter.

Le second funambule est aussi une célébrité : Freddy Nock, recordman en 1998 de la plus grande distance parcouru (734 mètres) sur le câble du téléphérique de St Moritz. Les 700 mètres de notre téléphérique ne devraient pas trop lui poser de problème. Mais c’est sans compter sur les facéties de la météo de notre vallée, un peu trop de vent, quelques gouttes de pluie, et pour cette première tentative du 14 septembre 2001, Freddy Nock doit, après quelques pas sur le câble, rebrousser chemin. Qu’importe, il reviendra en découdre avec notre fil le 26 septembre. Cette fois le temps est sec et le vent inexistant. Le personnel de la Régie du Téléphérique est prêt, le câble est dégraissé, les bulles sont équipées du panier de service, mais Freddy Nock n’a pas voulu du chariot de sécurité. D’ailleurs, les bulles le précéderont de plusieurs mètres, c’est mieux pour les photos. La Régie a accordé son autorisation à une condition : s’arrêter au pylône, on se souvient des difficultés d’Henry’s et personne ne veut risquer l’accident. Cependant, quand l’équilibriste pose ses pieds sur le câble, il est en colère car il vient d’apprendre que, 20 ans plus tôt, Henry’s avait déjà affronté le vide de la Bastille ! Il n’est donc pas le premier, et c’est furieux qu’il s’élance dans l’ascension. Au pylône, un pompier du GRIMP l’attend pour l’aider à quitter le câble en toute sécurité, mais Freddy Nock veut sa première place, et contre toute attente, il force le passage et continue l’ascension. En arrivant à proximité de la gare, Freddy Nock termine les derniers mètres en courant, établissant ainsi le record à battre, 34 minutes d’ascension. Le pompier en fonction au pylône racontera ensuite avoir pris un coup de perche sur le casque quand le funambule a « forcé » le passage.

-

Henry’s le funambule, en 1981.

-

Freddy Nock le funambule, en 2001.

En forme olympique pour les noces de granit !

Il y a deux façons de savoir si l’on est à Grenoble. La première est stendhalienne, chacun connaît la phrase de l’auteur : « Au bout de chaque rue, une montagne ». Et la seconde consiste à regarder les vitrines : « Dans chaque boutique, le téléphérique ». Et c’est une sorte de responsabilité de porter cette image, d’être l’emblème, le symbole, voir le blason de la ville.

Alors, depuis toujours, le téléphérique s’harmonise avec les grands événements qui font sens avec la ville. Par exemple, en 2022, Grenoble est capitale verte européenne, alors c’est tout simplement que la suspension de l’une des bulles devient verte. Ou encore, en 1968 pour les JO, les cabines arborent fièrement les 5 anneaux olympiques.

C’est d’ailleurs bien la combinaison de ces deux idées qui a donné à Patricia GALLOIS, la directrice, l’envie de donner aux cabines les couleurs de l’olympisme. Après tout, Grenoble est une ville olympique, on a déjà une bulle verte, les autres bulles sont rouges, ne reste plus qu’à peindre les trois autres en jaune, bleu et noir, et le téléphérique sera raccord avec les JO de Paris 2024.

Hélas, parfois les bonnes idées se heurtent à des intérêts qui nous échappent et le comité olympique a obstinément refusé le clin d’œil… Tant pis, le téléphérique n’aura pas de bulle noire mais une bulle grise qui se hissera sur le câble le 3 juin 2024. Ben oui, les 90 ans du téléphérique, c’est les noces granit !

-

Téléphérique décoré des anneaux olympiques, en 1968.

-

Train de bulles multicolores, en 2024.

Et vous, vous en voyez combien des bulles ?

Mais alors, il y en a combien des bulles ? On n’y comprend plus rien à votre téléphérique ! Un coup, il y en a 4, après il y en a 5, certaines personnes se souviennent d’en avoir vu 3 et d’autres prétendent avoir vu le téléphérique tourner avec seulement 2 bulles. La réponse pourrait être un peu ironique car le nombre de bulles annoncées par le locuteur est un indicateur de l’âge de ce dernier.

Explications :

- Si vous avez vu 2 bulles, alors vous avez assisté aux essais en ligne de 1976. Nous sommes avant l’ouverture au public, toutes les bulles n’étaient pas encore livrées mais les réglages avaient déjà commencé. Remarquez que (voir photo ci-dessous), ces deux bulles sont espacées de manières à pouvoir loger entre elles une troisième bulle comme cela se fera lors de l’exploitation.

- Vous avez vu 3 bulles, alors vous avez assisté aux tous débuts du téléphérique. A cette époque, ce sont 4 trains de 3 bulles qui voyagent. C’est beau, car, il y a toujours des bulles en ligne, mais cela ralentit trop le débit, le téléphérique devant freiner pour laisser les voyageurs descendre à chaque passage en gare.

- Si vous avez vu parfois 4 bulles, parfois 5 bulles, alors vous avez regardé le téléphérique parfois en hiver (4 bulles), parfois en été (5 bulles). En effet, il n’y a encore pas si longtemps, afin d’économiser le matériel, on préférait déposer une bulle en période de moindre affluence.

- Si, été comme hiver, vous avez toujours vu 5 bulles, alors vous êtes très jeune ! C’est en effet seulement depuis 2020 que, la fréquentation étant sans cesse en augmentation, il a été choisi de privilégier le confort des passagers pour ne pas les laisser attendre au froid.

- Si vous avez vu 6 bulles, alors vous avez assisté à une manœuvre. Peut-être travaillez-vous au téléphérique et avez-vous participé à la manœuvre (en gare haute) consistant à ajouter une bulle avant de retirer celle qui doit partir en révision.

- Si vous avez vu 7 bulles ou plus, alors, vous avez vu une photo truquée ! Ou vous avez bu trop de champagne ! Ou vous êtes un habile photographe qui a capté l’instant juste avant le croisement des 2 trains de bulles = 10 bulles !

Ainsi aujourd’hui, ce sont toujours 2 trains de 5 bulles qui voyagent, tandis qu’une bulle est en rénovation à l’atelier et que 5 autres attendent d’être rénovées. Bilan : 5 + 5 + 1 + 5 = 16 bulles au total, le compte est bon.

![]()

Bulles à vendre ?

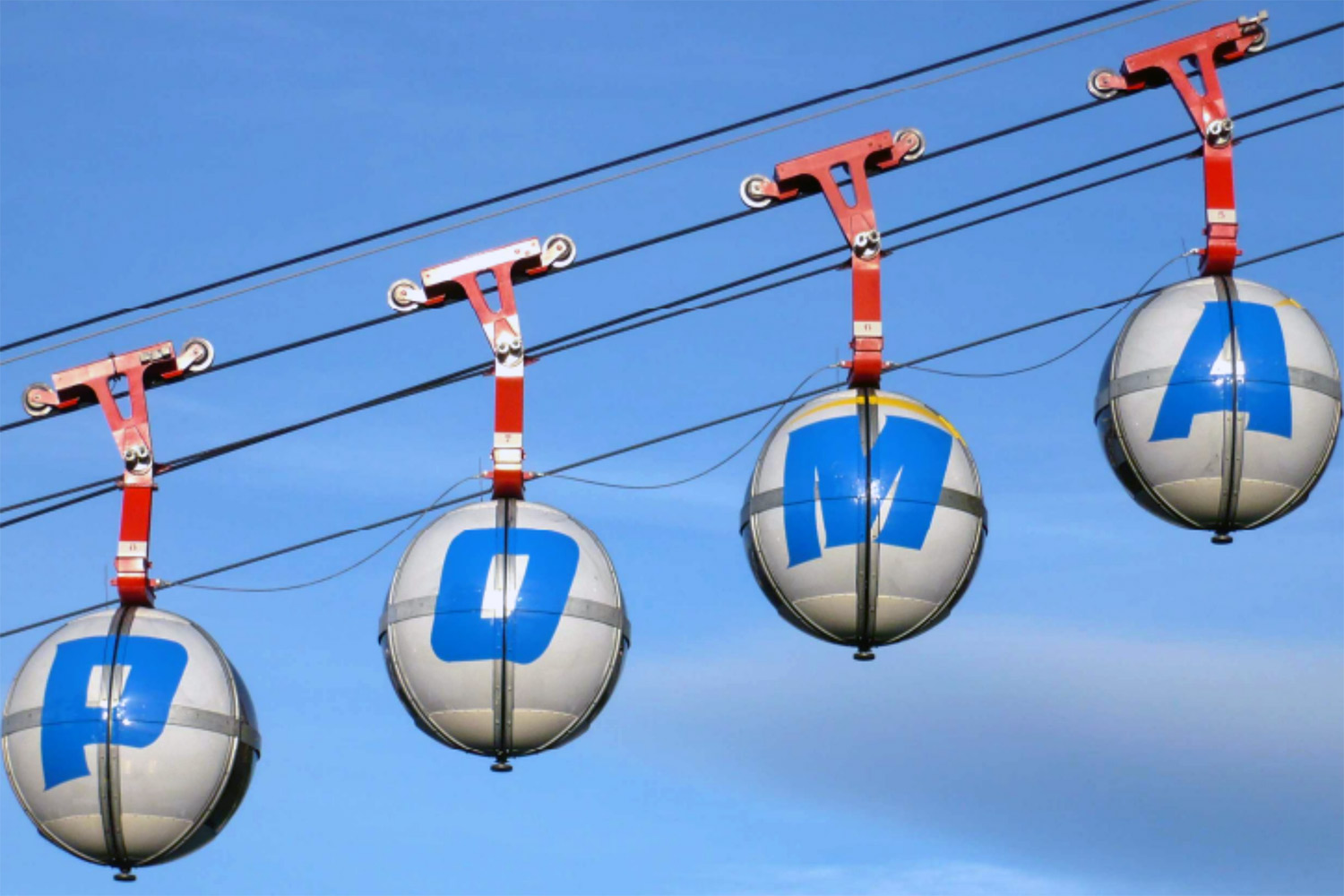

Deux fois cinq bulles qui s’envolent toute la journée au-dessus de Grenoble et dont l’élégance légère attire tous les regards, fatalement ça stimule les publicitaires ! Mais soyons honnêtes, c’est nous qui avons commencé. En avril 1985, pour divertir les enfants, les bulles se sont transformées en œufs de Pâques. Opération suffisamment amusante pour être renouvelée régulièrement et susciter des envies marketing.

Cependant, si personne ne voit rien à redire à marquer le passage à l’an 2000, maquiller les bulles pour signaler un événement de la Maison de la Culture ou pour qu’elles ressemblent à des ballons de foot (GF38), c’est commencer à flirter avec une limite. Limite franchement dépassée quand POMA, IKEA ou la SAMSE placardant leurs noms en gros sur les bulles, s’imposent tant aux voyageurs qu’aux habitants. Peut-être fallait-il essayer pour s’apercevoir de la mauvaise idée ? Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, les bulles ne se décorent plus que pour une seule cause, soutenir le Sidaction.

-

Œufs de Pâques, en 1985.

-

Passage à l’an 2000.

-

Campagne POMA, en 2012.

-

Ruban Sidaction, en 2018.

-

Partager