Le pirate de la Bastille

Aussi à l’aise au lofe que dans la peuf, les turbulences ne l’inquiétaient pas. À la fois marin, moniteur de ski et pilote d’ULM, les bulles de la Bastille allaient offrir à Michel LAMBERT un terrain parfait pour qu’il exprime son goût de l’aventure.

Quand il arrive à la Bastille comme directeur, en 2002, le téléphérique est un navire en mer calme doucement bercé par les clapotis grenoblois. Seulement, l’homme est une bourrasque à lui seul et ce qui l’amuse c’est affronter le grain. Ainsi, va-t-il s’emparer du téléphérique à la manière d’un capitaine de piraterie, il va falloir hisser-haut ! Le souffle de Michel sur les bulles va les propulser vers de nouveaux territoires. C’est que Michel, souque ferme et tient le gouvernail en même temps. Il n’y a pas un cap, qui ne mérite d’être étudié, ce qu’il veut c’est ouvrir une nouvelle route.

Certes, le câble qui relie la ville au Fort de la Bastille est déjà tendu, mais là-haut que se passe-t-il ? En ce début de XXIe siècle il n’est plus concevable de se contenter d’un aller-retour pour apercevoir un bout du Mont Blanc. Il faut être moderne ! Il faut donner au public plusieurs raisons de monter ! Et même, lui donner envie de remonter encore et encore, plusieurs fois par an ! L’argent ne sera pas un problème, il a la carte de toutes les îles au trésor institutionnelles : FRACET, ALCOTRA, PAUE, TROPHEES RRA, etc., dès qu’un organisme fait un appel à projet, Michel a une nouvelle idée qui sera financée.

Sous son impulsion, les bulles vont devenir des balles rebondissantes et le fort apparaît presque comme un manifeste des valeurs portées par Michel :

- Justice sociale : les personnes à mobilité réduite découvrent un nouveau site accessible à 100% et sur 7 niveaux. Au même moment, une sandwicherie ouvre ses portes (cahier des charges de la sandwicherie : bon et pas cher !)

- Bon vivre : L’étroite terrasse du restaurant passe de 2 mètres à 6 mètres de large.

- Elégance : Les murs de la gare supérieure s’égayent avec de l’acier Corten.

- Culture : Le Centre d’art bastille, l’Acrobastille, le Musée des Troupes de Montagnes, des spectacles (dont Dernière Ronde à la Bastille qui a été joué pendant 12 étés consécutifs) voient le jour.

- Convivialité : On organise des séminaires, des fêtes, des mariages, dans des casemates jusqu’alors fermées au public.

Et puis un jour, en ce début d’année 2013, il a eu mal au ventre. Hélas, ce n’était pas un mal de mer mais un méchant crabe qui l’attendait en embuscade. Bon vent en mers inconnues Michel !

Michel LAMBERT, en 2010

© RTGB

![]()

Le syndrome de la Bastille

Il se passe quelque chose d’étrange dans l’esprit de toutes celles et tous ceux qui travaillent pour le Téléphérique de Grenoble ; c’est une sorte de syndrome de la Bastille. Les symptômes arrivent progressivement et peuvent vite devenir obsédants. Sans que l’on s’en rende compte, il arrive un moment où le téléphérique occupe une place excessive dans la vie des individus. Si certains ont un petit vélo dans la tête, chez nous, c’est carrément un téléphérique ! Une fois atteint du symptôme de la Bastille, l’individu produit des comportements baroques qui le poussent à agir – parfois – de manières poétiques.

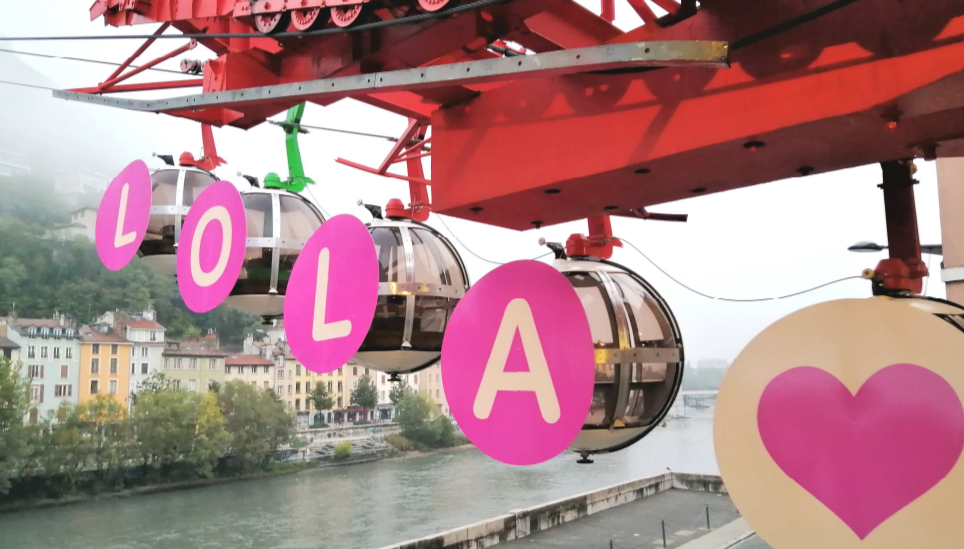

Ainsi en est-il de Thibaut CONESA, notre chef d’exploitation, capable de se promener dans les entrailles du téléphérique, tous ses sens en éveil, à la recherche du moindre petit défaut. Mais ce que l’on raconte sur Thibaut est autrement plus inquiétant. Si l’on ne sait pas trop à quel moment il a vrillé, c’est le jour de la naissance de sa fille que son syndrome de la Bastille a explosé à la face du monde. Comme tous les futurs parents, cela faisait déjà plusieurs semaines qu’il cherchait un prénom pour sa fille. Shéhérazade lui plaisait bien, mais il n’arrivait pas à définir ce qui ne fonctionnait pas avec ce prénom. S’il arrivait toujours à écrire le S, le H, le E, le deuxième H, le deuxième E, sa main se mettait alors à trembler et jamais le R ne s’écrivait. Quand soudain tout lui est apparu clairement, c’est le nombre de lettres qui ne convenait pas ! Onze lettres ! Onze lettres alors que le téléphérique n’a que cinq bulles ! Il fallait que sa fille se prénomme en cinq bulles ! Même quatre ! Au cas où un jour le téléphérique refonctionnerait avec des trains de quatre bulles seulement. Lola !

Thibaut, désormais contrôlé par son syndrome, savait ce qu’il devait faire. Frénétiquement, il s’est attelé à sa première tâche de père : fabriquer cinq disques de PVC de la taille d’une bulle, les peindre en rose et écrire sur l’un un L géant, sur l’autre un O, puis un L et un A pour finir avec un cœur. Il aurait fallu se lever tôt, en ce dimanche 2 octobre 2022, pour voir cet exceptionnel train de bulles glisser jusqu’au-dessus de l’Isère puis revenir en marche arrière afin d’annoncer la naissance de l’enfant. Reste une rumeur qui circule dans l’équipe, il paraît que le contrat de travail de Lola est déjà prêt et se trouve dans un des tiroirs de Thibaut…

Thibaut CONESA, en 2023

© Théo LALLIOT

Bulles pour la naissance de sa fille Lola, en 2022

© RTGB

Autoportrait masqué

Pour certains, il s’appelle Barnabé de la Bastille (1) et prétend être né le même jour que les débuts de la construction du Fort de la Bastille. On l’a vu sous les traits de Félix Legardian (2), téléféricologue émérite. Il aurait, lors d’un week-end d’Halloween, terrifié les enfants sont le masque de Sorgue l’Obscur (3). Pour d’autres, il serait « la nounou (4) » du plus petit soldat de France, Albert Roche. Certains prétendent même l’avoir aperçu derrière le visage d’Hippolyte Bouteille (5), premier directeur du Muséum de Grenoble et découvreur du Dahu de Chartreuse. Enfin, il semblerait qu’il apparaisse ces derniers temps dans le costume de Bill Lacabine (6) racontant sans vergogne qu’il est né dans le Téléphérique de Grenoble et écrivant des jeux de piste pour les familles. Et puis, en quittant la colline de la Bastille, on le retrouve (encore !) sous d’autres identités dont la liste serait longue et fastidieuse à dresser ici.

Qui est-il ? Que fuit-il ? Pourquoi se cache-t-il derrière tous ces masques ? Que veut-il ? Qu’est-ce qui le pousse à s’emparer de tous ces sujets pour les raconter aux passants ?

On murmure même que ces « 90 nuances de téléphérique » auraient surgi de sa plume… Il serait l’inventeur de l’ordre des Chevaliers de l’hypoténuse (7).

C’est ainsi que, sans trêves, Pascal servait.

Pascal SERVET, alias Bill Lacabine, en 2024

© Ville de Grenoble / Mathieu NIGAY

Un enfant des Bulles

Si certains sont des enfants de la balle, lui est incontestablement un enfant des bulles ! La légende raconte même qu’il aurait été conçu dans le téléphérique et, comme souvent avec les légendes, il y a un fond de vérité : Yves ERIÉ est bien un enfant du téléphérique. Il nous raconte volontiers comment, tout jeune adolescent, il accompagnait son papa, Paul ERIÉ, qui fût d’abord cabinier, puis conducteur, à la plus grande fierté de son fils.

Le hasard veut que sa vie professionnelle s’ouvre en même temps que celle des bulles. Il a participé aux premiers essais, il était là le jour de l’inauguration et n’a plus jamais quitté le téléphérique. Alors, il se souvient des couleurs, des odeurs, des sons, « du clapotis de l’Isère au petit matin dans la ville endormie ». Aujourd’hui à la retraite, cet ancien chef d’exploitation a toujours l’oreille aux aguets : il écoute le chant des câbles, la petite musique des poulies, le ronronnement du moteur et sait, sans se tromper, déceler la petite anomalie qu’il faudra corriger. Il connaît jusqu’au moindre écrou perdu dans les tréfonds de la mécanique, aucune vis ne mérite son mépris !

À ce niveau ce n’est plus de la mécanique, dans sa main un tournevis devient une plume avec laquelle il fabrique de la poésie. Nous avons même croisé un médecin qui nous jure qu’Yves possède une bulle à la place du cœur, que ses artères sont des câbles et ses neurones des poulies bien graissées ! Et en effet, Yves est à l’image de notre téléphérique : dans sa tête, tout fonctionne en rotation continue, il a le cerveau pulsé !

Alors, il faut rendre au César des téléphériques ce qui appartient au César des téléphériques : toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, tous ces textes que vous lisez, n’existeraient pas sans Yves. Ainsi, depuis 1980, il collecte, cherche, fouille, trouve, s’étonne, s’amuse et surtout partage, transmet, offre ses connaissances, ses trouvailles. Il fait œuvre d’archiviste généreux, d’historien communiquant, il est la mémoire du téléphérique.

Alors, moi, l’auteur de ces lignes, je dois ici me taire pour lui laisser la parole et j’aimerais partager avec toi, lecteur, ces moments où je m’assois à sa table et l’écoute. Ainsi, dans le texte suivant – pioché au cœur du recueil de 1 240 pages qu’il m’a offert – Yves nous raconte la naissance de sa passion.

« Mon petit Noël à moi, c’était simplement ces journées du service 2 de 12h00 à 19h30, lorsque mon père me demandait de m’assoir, à ses côtés, sur un poussiéreux casier à bouteilles en bois, et surtout, de ne plus en bouger. Je me nourrissais de chacun des gestes qu’il répétait à l’identique à chaque voyage…

J’attendais la sonnerie, celle qui annonçait le départ du voyage… mes oreilles, alors, se remplissaient du ronronnement des engrenages entremêlé au sifflement du moteur en pleine accélération… les claquements du gros rotacteur au passage des plots de résistances… les odeurs de cette mystérieuse salle des machines chaudes et grasses… et les curseurs, chacun était l’image d’une cabine, le croisement de ces derniers en milieu de parcours… ils déclenchaient comme par magie, une vive lumière rouge et un strident klaxon lorsque les cabines arrivaient au- dessus de l’Isère, que surplombait magistralement le poste de conduite…à partir de cet instant, il fallait ralentir l’installation, d’un coup d’œil, que je voulais expert, je mesurais le nombre de passagers à l’intérieur de la cabine, lorsqu’ elle était bondée, je savais que père allait devoir livrer une petite bataille avec le frein. L’arrêt se devait d’être confortable, régulier et précis jusqu’au gros ressort de fin de course… Pendant le voyage, après avoir étiré le buste, j’observais le ballet désordonné et incessant des aiguilles des gros indicateurs de vitesse, de courants, de tensions… au fil du temps je compris que la puissance était l’image du courant qui se lisait sur l’appareil avec le gros A … à l’approche du pylône de ligne, sa valeur augmentait systématiquement et proportionnellement à la charge de la cabine… j’endossais alors le rôle du parfait petit ‘contrôleur’ en comparant l’indication de l’ampèremètre au taux de remplissage de la cabine montante… il ne se trompait jamais. Moi, si quelquefois… Voilà d’où me vient cette passion, inébranlable. »

Yves ERIÉ, en 2016

© RTGB