Connaissez-vous vraiment toute l’histoire de la Bastille ?

Acte 5 – La Bastille n’a jamais eu à se défendre !

10 ans seulement après la fin de sa construction, la Bastille est déjà obsolète. Une nouvelle couronne de défense, plus éloignée de la ville et comprenant plusieurs forts, est du coup édifiée dès 1873. Ainsi protégée, le Fort de la Bastille, n’aura jamais été attaqué, d’où l’état de conservation remarquable encore aujourd’hui. Démuni de ses garnisons dès 1940, le site est transféré progressivement à la Ville de Grenoble et à l’Education Nationale. Grâce à l’installation du téléphérique en 1934, le Fort devient peu à peu un lieu de promenade prisé de tous grâce à son point de vue exceptionnel sur la Ville de Grenoble et les massifs alentours.

Une nouvelle couronne de défense pour protéger la ville

25 ans de travaux auront été nécessaires pour ériger la Bastille telle que nous la voyons aujourd’hui. Alors que les travaux s’achèvent en 1847, à peine 10 ans plus tard, le système de défense se voit déjà dépassé par les progrès de l’artillerie. La portée des obus et leur précision se sont considérablement améliorées en passant jusqu’à 8 km ! La Bastille est bien trop près de la ville et ne sert donc plus à sa défense.

C’est toutefois seulement après la défaite de 1871, et la perte de l’Alsace-Lorraine, que la France se dote de nouvelles défenses. Les canons Krupp de l’armée allemande, fondus dans l’acier, sont redoutables. La France doit aussi s’équiper. Il faut repenser la défense des villes et des places fortes et, en particulier, des places exposées le long du tracé des frontières.

Le Général Séré de Rivière

L’Italie unifiée, proche de l’Allemagne et de l’Autriche, constitue une menace. Grenoble est certes éloignée de la ligne frontière depuis le rattachement de la Savoie à la France par le référendum de 1860, mais la ville est le quartier général de l’armée des Alpes ; il lui faut donc, comme par le passé, pouvoir défendre sa position et disposer des ressources militaires pour mener des offensives.

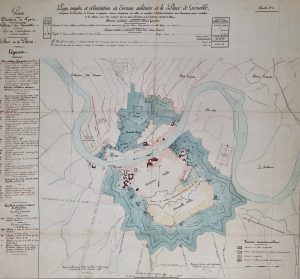

C’est ainsi qu’entre 1873 et 1886, sous la direction du général Séré de Rivières, le colonel du génie Cosseron de Villenoisy a la responsabilité de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de défense pour Grenoble : celle du « rideau défensif » avec la construction d’une couronne de six forts détachés autour de la ville, sur les hauteurs et à une distance de 6 kilomètres.

Le fort du Saint-Eynard, contrôle l’angle de la vallée de la Chartreuse et de la vallée de l’Isère à 1300 mètres d’altitude. Le fort du Bourcet situé en dessous des falaises du Saint-Eynard, dans la vallée, fait face au fort du Mûrier placé sur une colline de l’autre côté de la rivière Isère : ils peuvent croiser leurs feux. Le fort des Quatre-Seigneurs, plus haut en altitude, sur la même rive, peut soutenir le fort du Mûrier et défendre l’étroit vallon d’Uriage. De l’autre côté de la ville, de part et d’autre du Drac, les forts de Montavie et de Comboire défendent l’accès depuis le sud.

Fort du Saint Eynard

C’est ainsi que le Fort de la Bastille, entouré de ses six sentinelles, n’aura jamais été attaqué, d’où l’état de conservation remarquable encore aujourd’hui. Il aura tout de même connu l’épreuve du feu en 1944, durant la Seconde Guerre Mondiale

Le XXe siècle et la fin des fortifications bastionnées,

Avec l’arrivée du XXe siècle et ses deux guerres mondiales, des artilleries plus lourdes et des moyens aériens sont développés rendant définitivement inutile la construction de nouveaux remparts et bastions. Les citadelles du XXe siècle sont souterraines et les soldats y sont enterrés avec groupes électrogènes, vivres et munitions. Elles ne sont pas visibles depuis la surface hormis une construction basse faite de béton armé et d’un bouclier d’acier. Ensembles, elles forment la ligne Maginot dans le nord-est de la France et dans les Alpes.

A Grenoble, les traces des fortifications passées, ont pour l’essentiel aujourd’hui disparues, renversées ou absorbées par le développement urbain. La Bastille, elle, demeure, sur son terrain escarpé du mont Rachais en sentinelle. En regardant bien, on trouve encore aujourd’hui quelques traces du passé, figées dans la pierre, qui témoignent du passé militaire de la forteresse :

- L’inscription sur le portail monumental de la citadelle du Rabot « ne périsse pas dans l’âme des générations futures » nous rappelle la présence en ces lieux, des troupes du 12e bataillon et 11e Régiment d’artillerie à pied, de 1884 à 1919.

- Le Mémorial des Troupes de Montagne, Sur le mont Jalla, au-dessus du glacis de la Bastille, établi à la mémoire des 150 000 soldats du corps des troupes de montagne tombés pour la France depuis sa création en 1888.

- Une stèle, encore, plus bas, dédiée au lieutenant de Quinsonnas rappelle l’attaque de la Bastille par la Résistance en juillet 1944.

Mémorial des Troupes de montagne, Mont Jalla.

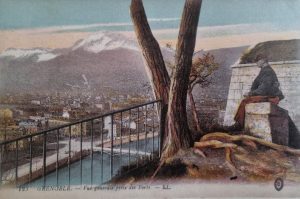

Carte postale postée en 1916 « Vue générale prise du Fort »

« Alpins en marche sur le plateau de la Bastille » 1938.

Grâce à l’installation du téléphérique en 1934, le Fort de la Bastille deviendra peu à peu un lieu de promenade prisé par tous les dauphinois, puis, par la suite, le site touristique majeur que nous connaissons aujourd’hui.

Ressources

« La Bastille de Grenoble et son téléphérique » Marc Fennolli et Béatrice Metenier, 2006

« La Bastille et les fortifications de Grenoble » Robert Bornecque, 1986